日本におけるラ・フォル・ジュルネ2017の全日程が終了し、一週間あまりが経った。

4月末、新潟で聴いたユリアンナ・アヴデーエワのショパン「華麗なる大円舞曲」でスタートした10日間。連日の快晴で、夜風まで心地よく、いやがおうにも楽園の雰囲気――友人のことばを借りれば「青春感」が高まる日々だった。いまだに、切なくやさしい余韻に包まれている。

今年の個人的な感慨をひとことで表すなら、「希望」だった。

思えばこの12年間、ラ・フォル・ジュルネを「布教」してきた*1。この「GWの風物詩」を楽しみに、毎年のように足を運んでくれる友人たち、数年ぶりに子連れで遊びにきてくれた友人たちもいた。ともにフランス・ナントを旅した先生や先輩方との数年ぶりの再会もあれば、いなくなった人もたくさんいた。

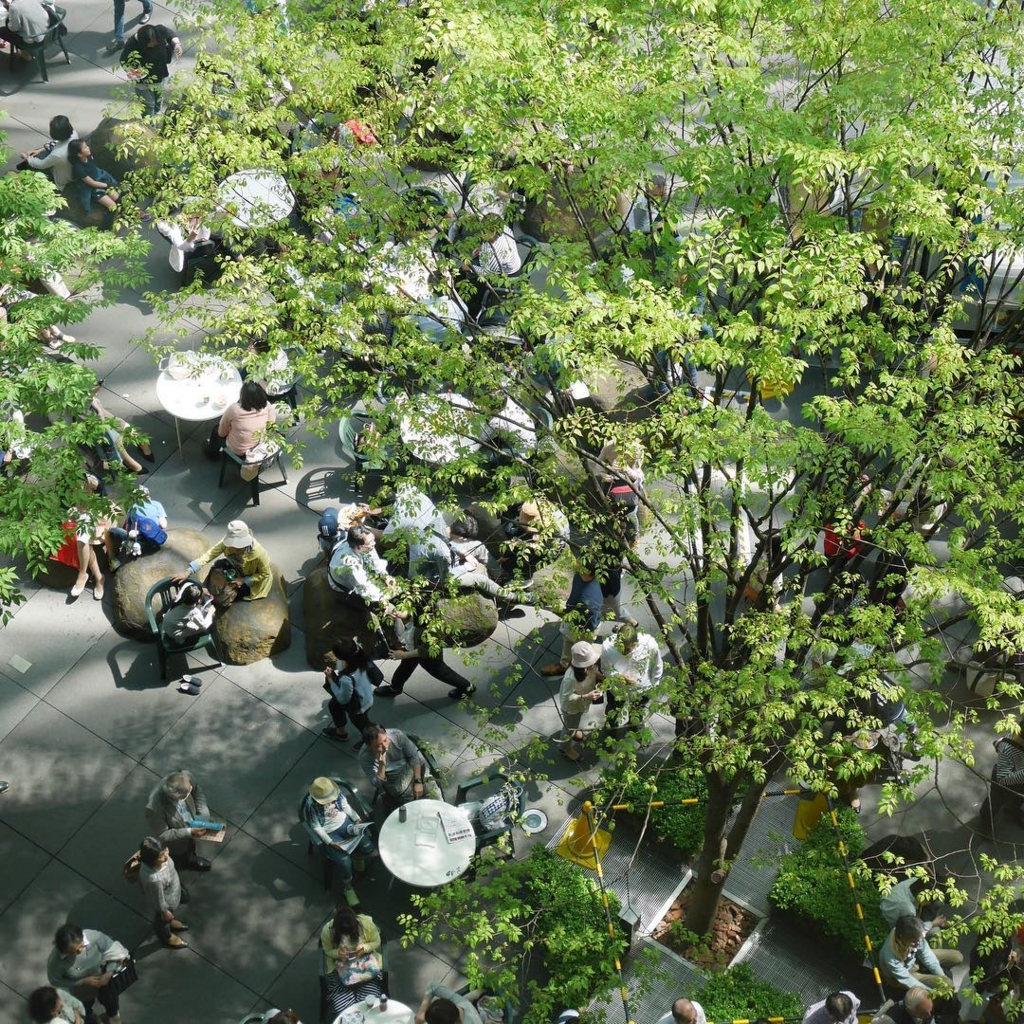

12年である。広場のテーブルに腰かけてみても、その年月を感じる。

盛況なのに浮足立ったところがない、満ち足りた表情の人びと――私が思っていたより多くの人の人生に、ラ・フォル・ジュルネは「定着」したんだな、という思いが高まった。

まずは東京初日(5/4)に時間を巻き戻し、回想とまとめを。

■2017.5.4

乙女のラ・フォル・ジュルネ案内2017でもご紹介したとおり、今年のテーマは「ラ・ダンス 舞曲の祭典」。ということで、

■type1 山猫派

「踊る映画」といえば、永遠のあこがれhは舞踏会。確信犯的王道としてご紹介した「ワルツ賛」【112】では、ロシアの哀愁や北欧の幻想、ウィーンの優雅からパリのアイロニーまで、ワルツの多様性を味わった。 #lfj2017 pic.twitter.com/UFsLJrwdvV— 高野麻衣 (@_maitakano) 2017年5月4日

ドミトリー・リス指揮ウラル・フィルの「ワルツ賛」【112】。ワルツといっても、もちろんニューイヤーコンサートではない。グリンカやハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」など、ロシアのお国柄がばっちりの民謡のような味わいにはじまり、チャイコフスキー「花のワルツ」から北欧の名曲シベリウス「悲しきワルツ」へ。シュトラウス2世の「ウィーンの森の物語」のあとは、その王道を皮肉たっぷりに崩壊させるラヴェル「ラ・ヴァルス」と、一種のワルツ博覧会のようなラインナップだった。ぜんぜん王道じゃなかったのが、逆にうれしかった。

優雅な気分のまま、堂々たる体躯と華やかなヴァイオリンでヴァルソヴィア・カメラータを率いるニコラ・ドートリクールの室内楽【134】へ。

能楽堂で行われた新潟公演 ©Kazuo Higashiura

シューベルトのワルツ・カプリスをリストが編曲した「ウィーンの夜会」や、サン=サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」の優美。19世紀のサロニエール気分が高まった。

ニコラ・ドートリクールは昨年、モディリアーニ四重奏団の第一ヴァイオリンの代役として登場し、今年はソロでの来日。独特の、修道僧のような衣装もすてき。日本語に堪能で、ていねいな挨拶でも観客の心をつかむ。後日、脚本家の友人がこんなふうに書いてくれてうれしかった。

ニコラが日本語で一所懸命に挨拶してくれた時点で、「いい演奏が聴けそう」って思った。彼のヴァイオリンは「俺の音を聴け!」っていう我の強さがまるで無くて、少し掠れた声で「あのね」って歌ってくれてるみたいだった。https://t.co/6D1fp2lgUx

— 春森よしちか (@buntonari) 2017年5月5日

お目当てはヴィエニャフスキだったんだけど、リストの「ウィーンの夜会」がとんでもなく素敵だった。ピアノから始まる、ワルツの美しい響き。あの瞬間、私は夜会にいたよ……。

— 春森よしちか (@buntonari) 2017年5月5日

つづいて、リシャール・ガリアーノ六重奏団によるピアソラとバロック【145】。 ニコラが室内楽の最後に披露したピアソラ「オブリビオン(忘却)」の余韻があまりに尾を引くので、予定を変更して、なんと大当たりだった!

©teamMiura

リシャール・ガリアーノという巨匠を、私はこの日まで知らなかった。美術館取材でお世話になっている編集者チバヒデトシさんに「ガリアーノが来てるの⁉」と驚かれたりして、なんだかすごい人なんだ、と興味を持ったのが最初だった。

フランスを代表するアコーディオン奏者であるガリアーノは、ジャズに影響を受け、フランスの伝統音楽「ミュゼット」でも活躍するが、クラシックへの造詣も深い。生前のアストル・ピアソラと出会い、大きな影響を受けた彼の「ブエノスアイレスの四季」はそれだけでも魂のこもった熱演だったが、なんと今回は、バッハやヴィヴァルディ「四季」とのカップリング! 超絶技巧と魂が奏でる、最高の「タンゴ・バロック」だった。

偶然の出会いが、新しい音楽の世界を開く――ラ・フォル・ジュルネはいつも、私にそんな出会いを与えてくれる。

■2017.5.5

2日目は、大好きなハープ奏者シルヴァン・ブラッセルの「ゴルトベルク変奏曲」【261】から。

新潟公演(能楽堂での幽玄のドビュッシー、そしてエドガー・アラン・ポーの朗読!)に打ち震え、「東京ではゴルトベルクを弾くからぜひ」ということばに楽しみにしていたプログラム。朝10時開演だが、早起きすら幸福だった。

「すべての変奏にダンスが隠れています」――シルヴァン特有の思索的なMCのあと、アリアから始まる長い旅。ちょうど写真のように、暗がりでハープの弦越しに顔が見えるいい席で、彼が予告していた「新しい音世界」に浸った45分だった。

つづいては、昼下がりの「ファンダンゴ・バロック」【223】。初来日のテンベンベが、メキシコ民俗音楽と同時代のヨーロッパのバロック音楽の関係性を示す意欲的なプログラムを、じつに楽しげに披露してくれた。

この日はソムリエカウンターの担当日でもあった。カウンターには、たくさんのお客様や読者さん、Tokyo FM「memories & discoveries」のリスナーさんが会いに来てくださったばかりか、公演を終えて屋久島に旅立つシルヴァン・ブラッセルが立ち寄ってくれたり、小橋めぐみさんやチバさんまで駆けつけてくれたり、息をつくまもない、あっというまの2時間だった。

ブログを更新 「ラ・フォル・ジュルネ」→ https://t.co/Bd7p0OJqkp

— 小橋めぐみ (@megumikobashi) 2017年5月6日

任務完了後は、リチェルカール・コンソートの「テルプシコーレ:ルネサンス時代の諸国のバレエ」【235】へ。前日の別公演を聴いた友人が、「今までののラ・フォル・ジュルネで一番だった!」と喜んでいて、期待が高まった。

古楽器だったから会場も小さくて。ほとんど響いていない「囁き」なのに、思わず踊りたくなる軽快さとおかしさ、ロマンティックさ、荘厳さをそれぞれの曲たちが見せてくれた。それを一度に味わってしまったなんて……至福だ。明日も楽しみ。 pic.twitter.com/NOqcFEoVfN

— 春森よしちか (@buntonari) 2017年5月4日

会場ではその友人と合流し、ヴィオラ・ダ・ガンバの渦巻がなんらかの顔であることなどに興奮(下写真)。アポロンか、オルフェウスだろうか。

配られたプログラムの「イタリア・ゴンザーガ家」「スペイン・フェリペ2世」「ドイツ・モーリッツ・フォン・ヘッセン」「イギリス・エリザベス1世」「フランス・アンリ4世」という“宮廷セレクション”にも、ときめきが止まらない。

舞台は16世紀。それぞれの宮廷には流行のダンスがあり、君主たちもそれぞれお気に入りの音楽家や画家を重用していた。個人的にはやはり後半、ダウランド「デンマーク王のガイヤルド」のあたりから気分は高まり、フランスのバレ・ド・クールで最高潮に。やはり前世に、何かあるのかもしれないなどと思う。

ちなみにフランスのアンリ4世は、「ナントの勅令」で有名なブルボン朝の開祖。萩尾望都のマンガでもおなじみ「王妃マルゴ」の夫でもある。彼も音楽とバレエを愛していたなんて、やっぱりいい男だったんじゃないだろうか。

フランス気分高まるままに、この日の4公演目はショーソン「ヴァイオリン、ピアノ、弦楽四重奏のためのコンセール」【226】。大ファンになったニコラ・ドートリクールと、14年のナント取材以来注目のピアニスト、マラン・ポラト(下写真)。そこに、ヴァイオリニスト梁美沙が所属するアルデオ弦楽四重奏団が加わる、変則的な編成だ。

©teamMiura

19世紀後半のフランスの作曲家ショーソンは、ブルジョワ家庭で何不自由なく育ったパリジャンだ。少年時代からサロンに足しげく通い、様々なアートを体験し、芸術家たちと知り合った。パリ音楽院ではマスネに師事するが、「心の師匠」はフランクだったらしい。この「コンセール」にも、そんなショーソンの洒脱さ、聖歌の音階に基づくメロディといった、フランクへのあこがれが詰まっている。

第2楽章がはじまった瞬間、ハーモニーの美しさ、可憐な音の連なりに涙が止まらなくなり、自分が「美しいと思うもの」について深く考えさせられた。今回のラ・フォル・ジュルネも世界中の音楽が鳴り響いていて、ときにピアソラの憂鬱に支配されそうになったりもするのだけれど、やっぱり私の「美」は、フランスにあるのかもしれなかった。

そんなふうに曲を噛みしめたあと、鳴りやまぬ拍手にニコラがアンコールを告げた。「とってもかわいい第2楽章を、もう一度」――ニコラのことも、ほんとうに大好きだと思った。

この日最後の公演は、21:30開演の「ルネ・マルタンのル・ク・ド・クール(お気に入り)」【216】。チバさんと待ち合わせ、ホールE [ニジンスキー] の目玉企画「フォル・ニュイ!!!(イカれた夜)」第2夜で体とハートを温めてから、満を持してラテン・プログラムへ乗り込んだ。

「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017」、本日のお目当て、アコーディオンのリシャール・ガリアーノが出演する「ルネ・マルタンのル・ク・ド・クール」。他にメキシコのテンべンベ、ウラルフィル。全編通して情熱と哀愁。たまりません。… https://t.co/ijBx9KdkzE pic.twitter.com/E7Xzt07iEm

— チバヒデトシ (@chibahide) 2017年5月5日

大興奮の終演後、チバさんがガリアーノのみならず、ラ・フォル・ジュルネという音楽祭そのものを絶賛してくれたのがほんとうにうれしかった。

ラ・フォル・ジュルネはクラシック・ファンの楽園でもあるが、やはり「新たなファンのための見本市」でもあってほしい。チバさんのガリアーノもあれば、めぐみさんの好きなバレエ音楽もあれば、春森さんや私にとってたまらないヒストリカルな古楽もある。入り口は無限にあって、一歩踏み入れれば、新たな出会いが必ずある。

そういう可能性こそが、ラ・フォル・ジュルネなのだ。

■2017.5.6

最終日は夜中までの予定だったので、昼からの参加。

毎年フォル・ジュルネ特集を組ませてもらっていた『花園magazine』のエディター、ガーリエンヌ氏が、プログレロック好きの夫君とランチしている投稿など眺めつつ、有楽町へ向かう。

ラフォルジュルネからの、オーバカナルでランチ。向かいの泰明小学校の鯉のぼりが可愛い。よいゴールデンウィーク! pic.twitter.com/mQ05dCahy3

— ガーリエンヌ (@girliennes) 2017年5月6日

この日の目玉は、なんといってもローザンヌ声楽アンサンブルによるオネゲル「ダヴィデ王」【343】。ワーナーでフランスの音楽家たちを担当する大好きなRさんとともに、マルタン大推薦の未知のオラトリオを聴いた。

©teamMiura

ダヴィデ王とは、旧約聖書に描かれた古代イスラエル実在の王。竪琴の名手にしてダンスの名人。羊飼いの少年から初代イスラエル王のサウルに仕え、巨人ゴリアテを倒し英雄となった(ミケランジェロのダヴィデ像も、この英雄譚を描いている)。

サウルの死後、ダヴィデは戴冠。しかし部下の妻バテシバを愛したダヴィデは、その夫を前線に送り戦死させてしまう。神の怒りに触れ、息子を失ったダヴィデは贖罪し、やがてもう一人の息子ソロモンに王位を譲り、神に感謝しながら息を引き取る――この波乱万丈の一生を劇音楽にしたのが、「フランス六人組」の作曲家オネゲルだった。

オラトリオは語り手とソロの歌手、声楽と管楽器のアンサンブルによって進行していく。その響きはまさにフレンチ・タッチ。壮大な古代の伝説を描きながらも、どこか新しい響きのバランスが絶妙だった。

誰もが瞠目した巫女役の女優ロランス・アミーの怪演はもちろん、ソプラノのリュシー・シャルタンの声もすばらしかった。「これぞローザンヌ!」という、倍音の少ないまっすぐな高音。その声に、天使の梯が見えるようだった。

ミシェル・コルボがそこにいなくても、ダニエル・ロイスはじめローザンヌの音楽はその意思を継いでいる。これも「希望」だった。

最高の気分でホールC [バランシン]を後にすると、眼下にはかわいいバロックダンスが(アトリエ・ラ・ダンス)。

La danse💓.#lafollejournée #fj #fj2017 #lfj2017 #music #festival

「フランス万歳!」という気分でいっぱいになりながら、リチェルカール・コンソートの「大衆舞踊から宮廷舞踊へ:パッサカリア、シャコンヌ、フォリア、ミュゼット、タンブラン」【334】へ。

©teamMiura

パッサカリア、シャコンヌ、フォリアはいずれも、繰り返される通奏低音を下敷きにメロディを変化させていく変奏曲。作者不詳の「古いフォリア」から、サント=コロンブ、マレ、終盤はラモーのミュゼットといったフレンチ・バロックの名曲たちが披露された。

フィリップ・ピエルロ(右)が率いるベルギーの名アンサンブルの、なんと絵になることか。高貴で静謐なのに、あたたかい。アンサンブルが「会話」であることが、こんなにも実感できる音楽はないかもしれない。

コンサート終盤を泣く泣く抜け出し、つづいてこれも大注目のタン・ドゥン「パッサカリア~風と鳥の秘密~」【344】に向かった。17世紀の「パッサカリア」から、スマートフォンにDLした鳥の鳴き声アプリで観客も演奏に参加できる21世紀の「パッサカリア」へ。タイムトラベル感覚も、ここに極まった。

鳥たちの声が少しずつ遠のくと、音が生まれていく。最初に提示されるメロディが、やはり何度も繰り返される。あいまにオーケストラの楽員たちの「声」が音として使われ、その存在感にぞくぞくした。「体験」でなければわからない、音楽だった。

ラフォルジュルネ、今年はタン・ドゥンのパッサカリアにときめいた。携帯電話にダウンロードした鳥の声を再生するように指揮者が客席に指示すると、さざめきがどんどん大きくなって深い森にいるみたいだった。楽団員たちの声も楽器として使われて、体温が0.5度あがる感じ。

— shumaico (@shumaico) 2017年5月7日

終演後、この日はSとともに「フォル・ニュイ!!!(イカれた夜)」第3夜。

ミニマル・ミュージックやテクノの元祖テリー・ライリーの代表作「in C」をアンサンブルが演奏。フラッシュモブのように現れるダンサーたちに巻き込まれて、トランスしていくような「体験」だった。

ダンスに巻き込まれ大笑いして、夜風に吹かれながらソーダを飲んで。音楽のこと、人生のこと、さまざまなおしゃべりをした。もう21時も過ぎていたのに、名残りを惜しむかのように人の波は引かず、楽しいからこそ寂しさがつのっていった。

「でもね、毎年くるたびにすごいなって思うんだよ。潜在的にはこんなにたくさんの人たちが、クラシックを聴きたいと思っているんだよ。すごいよね」

Sがつぶやいた。はっとして、気の利いた答えができなかった。ほんとうにすごいと思ったのだ。美しくない思い出も、失敗も、伝わらない歯がゆさもたくさんあった。でも、希望はちゃんとある。毎年5月になるたびに、私たちはそれに気づかされる。

ファイナル・コンサート【316】は、5000人の観衆に満たされていた。

この幸福な表情の人々と、これからもともにありたいと思った。そのためになにが必要なのか――そんなことを強く考えさせられた。

2005年、日本に初上陸したラ・フォル・ジュルネに恋して、音楽雑誌の記者に転身して12年。モーツァルト、バッハ、シューベルト、ショパン……たくさんのテーマのなかでたくさんの人に出会って、「またね!」と再会を約束して、あっというまに1年がたって。そんなふうに12年を過ごしてきた。

でも、それは奇跡みたいなものだったのだ。志ある企業が文化を創ろうと動き、志をつなごうとする人々がひたむきな努力を繰り返してきたから実現してきた年月であって、決して夢のような「永遠の楽園」ではないのだ。

イベントも長くやっていると、常連が増え、成熟する一方で停滞と老いを意識せざるをえなくなる。それでも私はいまだにあの空間に、ほかではなしえない可能性を感じつづけている。爛熟の末に衰退の道をたどっているクラシック音楽を愛する者として、末永く続いてほしいと願っている。

それならば、私はもっと考えていかなければいけないと思った。

たとえば50年後、ルネ・マルタンの志をつなぐためにできることはなんなのか。なにが問題で、なにが求められているのか。どのような方法論があって、誰と誰をつなげば現実になるのか。切実に、多くのことを学びたいと思った。

会場のプレスルームから出たとき、ガラス棟の天井から差し込んだ光がカラフルなプリズムを作っていた。私が歩もうとすると、プリズムは踊るように揺らめいた。

その光は、虹と同じ色をしていた。

来年もきっと、この場所で歩んでいたい。

*1:ラ・フォル・ジュルネの日本開催は13回目。個人的に2005年、日本初上陸のラ・フォル・ジュルネ第1回に恋して、音楽雑誌の記者に転身したため、仕事として関わったのが12年となる。