ある夜ふわりと流れてきた音楽。どこかで聴いたことがあるような、ノスタルジックなメロディ。

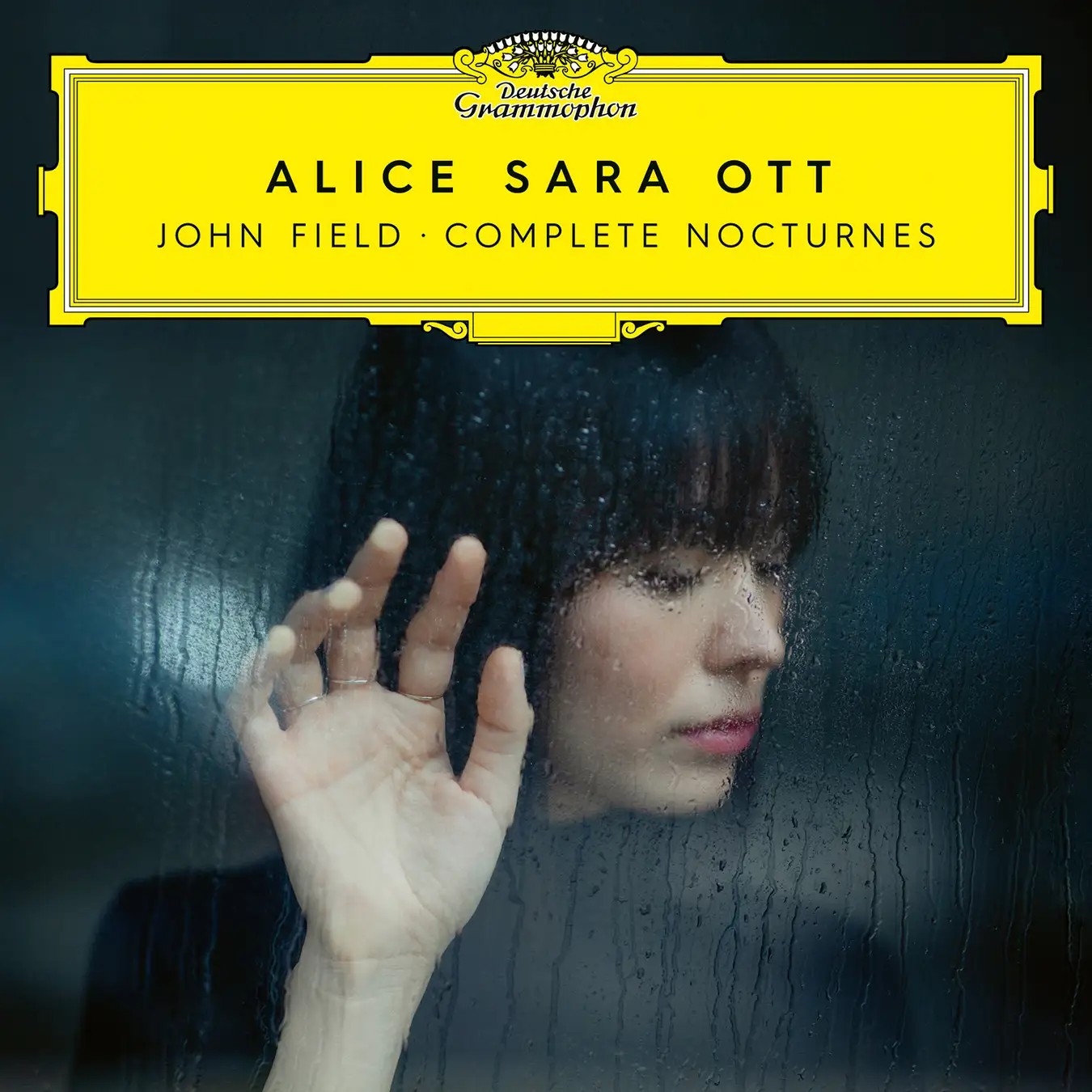

繰り返し聴くうち、思わずハミングしてしまっていた。調べてみると、アリス=紗良・オットによる『フィールド:ノクターン全集』だという。「元祖ノクターン」がこんなにもしみる音楽だったとは、と驚かされた。

アイルランドの作曲家、ジョン・フィールドは「ノクターンの創始者」とされている。今では、その影響を受けたショパンの影に隠れてしまっているが、その音楽は興味深い。そもそもノクターン、夜想曲とはどういう意味で、どういう作曲様式なのだろう。

フィールド、ショパン、そしてリスト。三者三様の「ノクターン」を聴きながら、その意味をひもといてみよう。

1) フィールド:ノクターン 第14番、第9番(3/11放送分)

ジョン・フィールドは1782年、ダブリン生まれの音楽家。ショパンの28歳年上にあたるピアニストだ。

やはり神童で、はじめてのコンサートは6歳。11歳で家族とともにロンドンに移住し、ピアニスト・作曲家としての活躍をはじめる。なかでも師クレメンティとともに行ったヨーロッパ演奏旅行は有名で、ウィーンやパリでも絶賛を博した。ステージマナーなど気にしない、個性的なタイプだったともいわれている。

彼の最大の功績は、なんといっても「ノクターン(nocturne)」という音楽形式を創始したことだ。ノクターンとは、夜の情緒を表現した叙情的なピアノ曲のことで、じつは形式的なルールはない。特徴は、どことなく夢想的、瞑想的な雰囲気。語源であるラテン語「nocturnus」は修道院などで行われる晩祷のことだから、それが夜の祈りみたいな意味に転化したのだろう。

じつはフィールドの時代のヨーロッパは、産業革命の時代だった。ピアノも進化の過程にあり、フィールドの演奏旅行もじつは、ピアノ製作も手掛けていたクレメンティのデモ演奏を兼ねていたようだ。新型ピアノは、それ以前よりきれいな弱音や、なめらかなレガートが奏でられる。フィールドは、その特性を活かす作品として、静かなで長いメロディを取り込んだノクターンを生んだ。それが巡業とともにヨーロッパ各地でヒット、さまざまな作曲家が影響を受けていく。

アリス=紗良・オットは今回の録音について、こんなふうに語っている。

コロナ禍が始まって抑鬱された日々が続き、その中で、ふと、こんな時期にはノクターンがふさわしい、と感じたんです。(中略)フィールドの音楽には平穏さ、静けさといった特性があります。芸術は複雑であればいいというものではありません。彼の曲はシンプルなようでいて、装飾音の使い方や、あたかも即興のようなスピリット、リズムや和声の使い方によって、ちっとも退屈しない音楽作品に仕上がっています。

2) ショパン:ノクターン第13番 作品48-1(3/12放送分)

ジョン・フィールドが創始者なら、ショパンは「ノクターンの完成者」と言えるだろう。

ショパンは、20歳の頃から晩年までの約20年にわたり、21曲もの美しく抒情的なノクターンを作曲し続けた。中でも1841年に作曲し、翌1842年に出版したこの第13番は、ジョルジュ・サンドとのノアンでの生活の中で生まれた、最も充実した時期の作品の一つである。

左手と右手のかけあいで現れる主題。鋭い付点リズム。レント(ゆっくり)という表示にもかかわらず緊張感がみなぎる冒頭から、感情はやがて劇的に盛り上がっていく。どこか素朴だったフィールドのノクターンに比べると、より情熱的で、せつないため息がこぼれ落ちるようだ。

結婚式でも人気の第2番があまりに有名なために、「ショパンのノクターン」には「夜に(誰かを)想う曲」というロマンティックなイメージも根強い。弦楽器による「セレナーデ(serenade)」と呼ばれる音楽ジャンルもあり、こちらは夕暮れに恋人のために演奏されていた音楽が起源だから、混同された可能性もある。

しかしこの第13番を聴いてると、ノクターンはより孤独で赦しに満ちた音楽だとわかる。祈りのようなものこそ、ショパンのノクターンの本質なのだと思う。

角野隼斗はかつてショパンコンクールで繰り返しこの曲を演奏し、2枚のアルバムにも収録している。思いのこもったピアノは極めてゆっくりとしたテンポでショパンの祈りを独白し、静寂へと消えていく。

3) リスト:ノクターン「夢の中に」(3/13放送分)

ピアノの貴公子という異名を持っていたフランツ・リスト。

パリ時代、ショパンの親友だった彼もまた、フィールドに憧れノクターンを書いていた。たとえば早見沙織さんも大好きな華麗なる『愛の夢』。これは本来3曲構成で、「3つのノクターン」という副題が添えられている。そして1885年、リストの晩年に書かれた小さな作品『夢の中に』は、まるでフィールドの素朴さに立ち返ったようにシンプルな作品だ。

内省的で、超絶技巧は皆無。すぐに弾けそうに思えるが、深淵なる音の世界を作り上げるには、なかなかの精神性が求められそう。夢と現を往来する不思議な音楽は、実際に眠りの中に引き込まれるように、ふいに消えゆく。

このさりげなさ。私はこれこそが、リストの晩年の魅力だと思っている。

リストがショパンなど、同時代の音楽の伝道者だったという話は何度かしたが、彼はフィールドのノクターン全18曲を「天才的なマスターピース」として後世に残した立役者でもある。1850年に6曲のフィールド・ノクターン集を出版し、20年後に18曲からなる完全版も出版。楽譜校訂も手掛け、その作品の普及に尽力した。

冒頭で紹介したアルバムを構想したとき、アリスはフィールドについて調べ、彼の手紙や自筆譜、当時の出版譜がほとんど残っていないことを知る。そこで彼女は、フランツ・リストが1859年に校訂した版を手に入れて使用したそうだ。音楽史にリストが遺した功績を知るたび、私はなぜか誇らしい気持ちになり、この人物をもっと知りたいと思う。

ノクターンはその後、フォーレやドビュッシーなどフランスの作曲家たちに愛され、今では普遍的な「夜の音楽」になった。

それぞれの夜にこめられた、それぞれの祈りを、私自身も大切に伝えていきたい。

クラシック・プレイリスト、次回は4月15日よりオンエア予定です。テーマは「花言葉を訪ねて」。毎朝5時台、JFN系列38の全国FM局とradikoタイムフリーでもお聴きいただけます。