©雲田はるこ・講談社/落語心中協会

『昭和元禄落語心中』、舞台は数年後――

「じゅーげむじゅげむ」と歌う少年・信之助(見事に“現代っ子”を演じる小松未可子!)からスタートした第4回は、八雲(石田彰)と樋口先生(関俊彦)の丁々発止のやりとりに小夏(小林ゆう)の落語、そして彼女を抱きしめる助六(関智一)の「楽しいべ、らくご!」まで、高揚感あふれる展開。澁江夏奈による新エンディング「ひこばゆる」が入るタイミングまで完璧で、気持ちが高ぶって眠れなくなるほどだった。

信之助が父・助六の高座を見にホールに入る瞬間、ぶわっと風が吹き抜ける演出もたまらなかった。思わずコミックス7巻を読み返し、「あの画も、あのオノマトペも、すべてが生かされている」と感動する。

さらに八雲、というか石田彰の「こうやって礼儀を覚えていきなさい」が美しすぎて――こんな人に育てられたら、と考えてしまう。小夏がいとおしい。落語を男の世界と思い定め「それがすごくきれいだ」と語る視線の先に、先代助六と八雲が見えるからだ。その世界を壊した母・みよ吉の幻影を、彼女は抱え続けている。

1年前に好評を博した“雲田はるこ「昭和元禄落語心中」特集”。

第4回は、2015年のクリスマスに決行した原作者・雲田はるこさんへのインタビュー前編をお届けする。

その圧倒的な「音表現」によって臨場感と心地よさを味あわせてくれる『昭和元禄落語心中』。落語愛とともにその根源にあるのは、音楽を愛し、音楽にあこがれるマンガ家・雲田はるこの存在だ。

拙著『マンガと音楽の甘い関係』から3年ぶりの“音楽的”インタビューをすべく、アトリエのある栃木へと雲田さんを訪ねた。

—―アニメ『昭和元禄落語心中』、繰り返し観ています。江戸弁や、あの落語の世界感が音になったときの気持ちよさといったらないですね!

私もそう思います。実際に音になったときの感動は忘れられません。もちろんマンガでも、江戸弁による音楽的な読み心地の良さを意識してはおりましたが、それが予想以上に良いものになっていて驚きました。

—―『落語心中』=音楽的マンガ説の私としては、予想どおりと言いたいところです(笑)。

私は雲田さんに対して、ずっと感じていることがあって。どうしてこんなに対象を愛することができるんだろう、という驚きと尊敬です。 以前、「萩尾望都作品に登場する指揮者さん」ということで、ミシェル・コルボのコンサートにお誘いしましたよね。あのとき、隣に座っていた雲田さんがずっと嗚咽をこらえながら、涙を流していたのが忘れられないんです。

ああ、ラ・フォル・ジュルネ音楽祭のフォーレの「レクイエム」、とても感動しました。

—―雲田さんが音楽好きなのは知っているし、ほんとうにすばらしい演奏でしたけれど、コンサートに誘ってあそこまで感動していただけることってなかなかない。その「感受性のアンテナ」みたいなものは、どこからくるんでしょう?

あれは、タイミングもあるんですよ。じつはあのとき、『落語心中』5巻に収録されている、〈八雲と助六篇〉の最終話のネームをやってたんです。それでなんだかいろいろ、感極まってしまいまして。ネーム中は特に涙もろくなります。

—―物語も音楽(レクイエム=鎮魂歌)も、死がテーマですものね……。

そうなんです。そんな時期にあのレクイエムを生で聴いて、どうにも感情が高ぶってしまって。あのあとのCDを買って、それを聴きながらネームを進めたんですよ。コルボさんの音楽で、一気に物語に入っちゃったんですよね。ああ、助六は死んじゃうんだな、と。みよ吉も、菊比古さんの人生も変わりますし。おかげさまでネームもよく進みました。

—―光栄です。助六の死。わかってはいたんですけれど、あの、力強くてあたたかかくて、生きる希望そのものみたいな助六が、あんなふうに死んでしまうなんて。読んだとき、私まで半身をもがれたようにずしりときたのを覚えています。

©雲田はるこ・講談社/落語心中協会

八雲と助六は、3巻のミュージックホールのシーンで「落語が長く人の娯楽(エンターテインメント)であり続けるには」という話をしますよね。このライトモチーフは、その後の巻でも繰り返し登場します。

雲田さんは、こういう思いに至るまでにどんな経験があったのかな、と思いました。小さいころ好きだったものなんて、覚えていますか?

漫画になるようなドラマチックな人生は全く送っていなくて、両親も健在で普通の人達ですし、すごく平凡な子供時代でしたよ。ただ両親が、とても放任主義で、なにかを好きになることを否定しないで育ててくれた、というのは大きいかもしれません。たとえばだれかの音楽にハマってライブに行ったり、漫画を好き放題読んだりテレビを見たり、自由にさせてくれたんです。

—―なるほど。ちなみに、音楽歴を振り返ると?

音楽は生業にしないと思ったので、好きなものを無責任に聞いておりまして、ジャンル雑多でお恥ずかしいんですが、まず思春期にはバンドブームがあって、ユニコーンさんなどにハマりました。奥田民生さんが好きだからビートルズを聴き、そこから広がってレッドツェッペリンを聴き、というオタクの王道の芋づる式です。

ロックを聴いているうちに黒人音楽に興味が広がり、R&Bやヒップホップにもハマって、そのあとクラシックもいいな、と思えるようになりました。手始めに聴いたのがモーツァルトだったんですが、あのひとの音楽ってすごくカラフルでとっても絵画的です。それで、そういう音楽を絵にしてみたいと思うようになりました。

—―趣味でアコースティック・ギターも習ったんですよね。雲田さんは、なにかを好きになったらすぐに形にしようとするイメージです。好きなものがクリアで、愛情深い。

高校生の時に一度、持ってたマンガをほとんど捨てられたという経験も大きいかも。家の建て替えのときのどさくさでマンガのダンボールを紛失するというアクシデントだったのですが(笑)。やっぱりマンガは大きな存在だったから、一度失ってしまった経験は大きかったんです。その後集め直すわけなんですが、それは「ほんとうに自分が好きなものは何か」を確認する作業になりました。

あと、ニュージーランドに留学したことで、文化がすべて断たれるという経験も大きかったです。当時はインターネットも今ほど身近ではなくて、あそこには自然しかない。一年もするうちにスノボや山登りが大好きになりました。帰国して、オタク的な文化にほとんど興味を失ってしまったんですが、マンガだけは何故か復活したんです。

—―江戸文化への興味も、もしかしたら同時期ですか?

きっかけはそうですね。ニュージーランドで、日本の文化をなにも説明できない自分に気づき、もっと知りたいと思いました。そうこうするうちに2004年の大河ドラマ『新選組!』が始まりまして、あれでどっぷり江戸時代にはまったんです。香取慎吾さん主演の三谷幸喜ドラマを楽しんでいたはずが、どんどん歴史背景まで好きになりました。しかもそこに、歌舞伎俳優さんと落語家さんが出ていた。

—―藤堂平助役の中村勘太郎(現・勘九郎)さんと、山崎烝役の桂吉弥さんですね。もしや「雲田はるこの落語愛」は『新選組!』きっかけですか!?

かなり大きいんです。新選組自体と落語はなんら関係ないんですけど(笑)。あのドラマが大好きで、演者さんのことや歴史的背景も含めて全部を知りたくなって、史跡巡りもしました。日野や会津まで、土方歳三(山本耕史さん)のパレードなども行きましたよ。そして役者さんの追っかけをする形で、歌舞伎座や落語会にも行くようになったんです。あの頃、ちょうど十八代目の勘三郎さんが襲名披露興行をされてて、タイミングもよくて。

また、みなもと太郎先生の『風雲児たち』『冗談新選組』というマンガや司馬遼太郎先生の小説も読んで、ますます江戸への興味を深めました。いろいろの原点が『新選組!』だったんですね。本当に楽しかったです。

—―つまり、すべてはオタク活動からはじまった(笑)。

はい(笑)。そんなわけで、江戸文化を色々知って行く中で、その中のひとつに「落語」がありまして。波長が合いました。

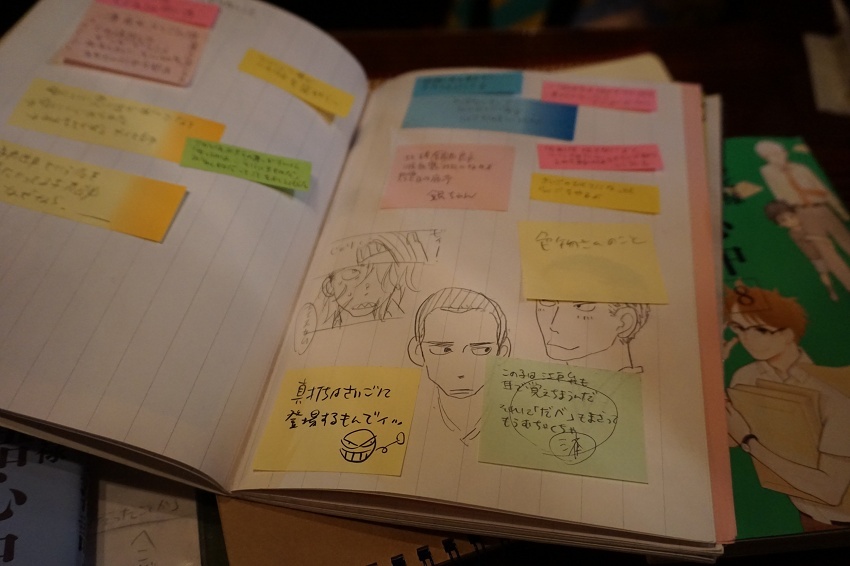

雲田はるこ秘蔵の「江戸弁帖」と落語ノート。年表から寄席のチケットに至るまで、落語にまつわるさまざまな記録がスクラップしてある。作中で使用したセリフやエピソードには「済」の印も!

—―江戸文化を描くために、落語という題材を選んだ理由は何ですか?

まず「着物とか寄席とか、描くのが楽しそう」とはずっと思っていました。落語の美学でもある、シンプルで粋な美というものにすごく惹かれるんです。同時に落語を聴いたときの楽しさ、心地よさを描きたかった。そして、もっと詳しくなりたかったからです。

そんなとき、寄席や落語についてたくさんの著書がある色川武大さんのエッセイのなかで、「三遊亭圓生の演じる女はいやみで味わい深い」というようなことが書いてあったんです。そのときは圓生師匠の落語も聞いた事がありませんでしたし、お顔も存じ上げなかったので、そんな落語家さんがいるのかと驚き、「どんな落語家さんなんだろう?」と想像を膨らませました。そうして八雲さんの原型ができあがった気がしております。実際の圓生師匠は、八雲さんとは全然違っていましたけど(笑)、でもそれがヒントにはなっております。

—―八雲さんが最初に産声を上げ、その人生から物語を構想していったわけですね。『落語心中』は、現実世界よりもちょっと危機に瀕している落語界のお話だと思うんですが、それはどうしてですか? 八雲さんの人物造形が関係しているんでしょうか?

落語ものというと、下町人情ホームコメディとか、おもしろおかしい太鼓持ち、みたいなイメージがあります。私は落語の、そうではない側面も描いてみたいと思いました。

落語には、喜びや楽しみだけじゃない、人間のすべてと言っていいほど多様な感情が描かれています。そういう落語の幅を表現できる人として、八雲さんを考えていきました。

—―たしかに、八雲さんが暮らすあの家の、とても静かな空間にあえかな三味の音色が響いている。そうした情景ひとつにも、「これは私が知ってる落語ものと違う」と感じました。

落語家さんて、表に出ているときは陽気にされているんですけど、その裏では、自分との戦いという意味で、ものすごいご苦労をされているのではないかと思ったんです。表舞台と裏腹に、ハードな世界。落語家さんが表に出したがらない、そういう部分を描きたいと思いました。

落語の黄金期は昭和30年代なんですけど、その頃の落語家さんって、いまと少し雰囲気が違いますよね。テレビが主流ではない時代に、落語が娯楽の王道で、寄席やラジオ、落語会で芸だけで生きていく世界。そういう人たちにしか無い品や色気というものを感じまして、そんな昔の名人を生で見れない事も悔しすぎて、それを描いてみたいと思いました。

—―『落語心中』によって、落語というものへのイメージが塗りかえられた人は多いんじゃないでしょうか。音楽で言ったら、たとえばモーツァルトの陽気なソナタしか知らなかったのが、せつないト短調のシンフォニーみたいな笑顔の陰での悲しみを知って、ますますいとおしくなる。そんな経験に似ています。

あと、私は昔から小夏さんが大好きなので、彼女と与太ちゃんによくぞ、こんなに素晴らしい関係性を築いてくれたと感謝しております……ただのファンレターみたいですが(笑)、八雲さんをめぐってのかけあいは、まさしくバディ。(『新選組!』の)近藤さんを守る土方と沖田みたいです!

ふたりは八雲さんを守る会(笑)。仲が悪いけれど目指すものは一緒なんです。夫婦ですから、もうちょっとラブラブした場面が見たいです、というリクエストもいただくんですけどね。恋愛を経ずに結婚する、というのもやりたかったことのひとつです。

読者からの評価はまっぷたつに分かれるという小夏さん。落語という男の世界で葛藤を抱えながら生きる「ザ・父の娘」。

――ふたりの息子である信ちゃんもかわいいですね。ツンデレ「じいじ」の八雲さんも。

時を経て関係性が変わっていく、ということも描きたかったのです。時間の経過が早いねと言われることもあるんですが、「読んでて楽しくない、移動や苦悩などのまどろっこしい所はカラスカアですっ飛ばして進める」というのも落語の様式美のひとつ。『落語心中』の中で、意識して再現してみようと思っているところです。

取材・文・写真/高野麻衣

(2016年2月1日付「エンタメステーション」初出)

- アーティスト: ガブリエル・フォーレ,ミシェル・コルボ,ベルン交響楽団,クレマン(アラン),サン=ピエール=オ=リアン・ドゥ・ビュール聖歌隊,フィリップ・フッテンロッハー

- 出版社/メーカー: ワーナーミュージック・ジャパン

- 発売日: 2000/06/21

- メディア: CD

- 購入: 11人 クリック: 58回

- この商品を含むブログ (28件) を見る