「父の娘」とはユング派の女性分析家によって1980 年代に生み出された概念で、「父なるもの」の強い影響下にある女性といった意味をもっている。父の期待に添うように、愛に応えるように、父を規範として成長した娘たちは、頭の中身も父に似通ってくる。そして女性としての生き方と折り合いがつかず、多かれ少なかれ葛藤を抱え込む。私自身、そんな娘たちの一人だと思う。

シルヴェスター・リーヴァイのミュージカル『エリザベート』を観るたび、私はこの「父の娘」という言葉を思い出す。そして主人公シシィに心から共感して、その人生を固唾をのんで見守ってしまう。

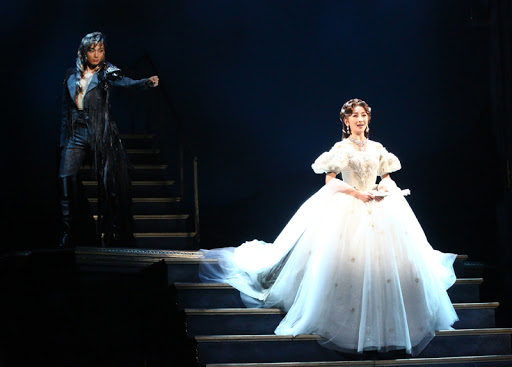

今回、はじめて宝塚歌劇版ではない、よりリアルな人間ドラマを目の当たりにしたことで、まったく新しい感動とともに、シシィという同志への思いがいっそう深まった(8/4 帝国劇場)。

『エリザベート』の初演は1992年、ウィーンのアン・デア・ウィーン劇場。歌詞のミヒャエル・クンツェ、作曲のシルヴェスター・リーヴァイというゴールデンコンビによる名曲群、ハプスブルクの双頭の鷲とゴシックの闇に彩られた耽美な舞台、そしてなにより魅力的なのが、自由に憑りつかれた皇后エリザベートの生きざまをトート(死)との禁じられた愛として描きだしたストーリーだ。

19世紀末のウィーン。若き皇帝フランツ・ヨーゼフが我が妻にと選んだのは、自由な心と魂を持つシシィ(エリザベート)だった。……自由を愛するエリザベートにとって、宮廷での暮らしは苦痛以外の何ものでもない。姑の皇太后ゾフィーが取り仕切る宮廷では、自身の子供を自ら養育することも叶わなかった。ある日、自分の美貌が武器になることに気付いたエリザベートは、自らを完璧に磨きあげ、ハプスブルク帝国の皇后として栄華を極めていく。

エリザベートが念願としていた望みを叶えたのも束の間、彼女のまわりには、 夫の不義、国民の誹謗中傷、愛する皇太子ルドルフの死と、常に不幸の影がつきまとう。そして、それらの不幸と共に彼女の前に現れるのが黄泉の帝王“トート=死”。トートはエリザベートが少女の頃から彼女の愛を求め続け、彼女もいつしかその愛を意識するようになっていた。

はじめてこのミュージカルを観たときから、私は少女シシィの登場シーンで涙が止められない。

猟銃を撃つ、という象徴的なポーズで目の前に現れたプリンセスは、貴族でありながら束縛を嫌う父、バイエルン公マックスにこうくりかえす。「パパみたいに(Wie du)なりたい」。マックスはそんな彼女を理解し、慈しんでいる(そのためお転婆がすぎて事故で仮死状態に陥り、トートに出会うことになる)。

ところが、姉の見合いに同席したことで皇帝の目に留まったシシィは、彼の求婚を驚くほどあっさりと受け入れる。自由を愛するシシィのここでの豹変ぶりは、若い恋心もさることながら、「彼(皇帝)といっしょなら私は世界を変えられる」という希望からではないかと私は思っている。つまり「パパみたいに(Wie du)」闘えると、シシィは考えたのだ。

しかし、現実は甘くない。嫁姑問題も過酷だとは思うが、なにより苦しいのは、夫婦の価値観のあまりにも残酷な隔たりだったのではないだろうか。

鳥のように 解き放たれて 光 目指し 夜 空飛び立つ

でも見失わない 私だけは(Ich gehor nur mirr)

と歌いあげるシシィと、

エリザベート 開けておくれ

君の優しさで 僕を包んでほしい(Elisabeth mach auf mein Engel)

とせつなく懇願するフランツ。「宮廷唯一の男」と呼ばれた母、皇太后ゾフィーに支配されてきたフランツも悲しいひとだと思う。誰が悪いのではなく、違いすぎたのである。そして隔たりはどんどん深まっていく。公務をともにし成果を上げたり、子どもの養育や姑問題を解決することで、パートナーとしての絆は深まるように思えたのだが、シシィはどんどん孤独に引きこもり、やがて旅の暮らしがはじまる。

これまで私がいちばん疑問だったのはこの部分で、シシィはさまざまなものと闘い、自由や愛するわが子を勝ちとったにもかかわらず、それを大切にしない。なぜか。もしかしたら、大切にする方法がわからないのかもしれない。

今回の版ではじめて、旅の途中で父マックスの亡霊に出会うシーンを観た。「パパみたいに(Wie du)」のメロディで紡がれる再会。でもシシィがくりかえすのは「パパみたいになりたかった」「私にはなれなかった」という絶望だった。

このシーンのすぐあとで、ハンガリーの独立運動に加担し父皇帝と決裂してしまったルドルフと、帰国した母シシィが再会する。ルドルフは、あらゆる点でシシィに似ている。感受性が強く、かつて国に平和をもたらした母を英雄のように崇拝し、ともにトート(死)に魅入られている。ルドルフは歌う。

僕たちは 似た者同士だ

この世界で 安らげる居所がないよ

僕はママの鏡だから ママは僕の思い全て分かるはず

……ママは昔 ハンガリー助けた

しかし、絶望をかかえたシシィはすげない。

政治の話ね 昔のことよ

……あなたはもう大人 その手で解決できる

そうしてシシィは、わが子を拳銃自殺で失うのである。

わたしはシシィが「父の娘」としてあがいた点がせつなく、いとおしく、いつだって共感を禁じえない。でも今回は、このルドルフの死のシークエンスがいちばん胸につきささった。なんて悲しい鏡写しだろう。夢にまっすぐ突き進むことは大切だけれど、誰かからの思いに思いを返すこともできなくては、なんのための夢か。

…私が旅に出るたびに、カモメの群れが船のあとについてきた。そのなかには必ず、ほとんど黒に近い濃い色のカモメが一羽いる。時にはその黒いカモメが、大陸から大陸へと移動する間、ずっと私に付き添っていたこともあった。その鳥は私の運命なのだと思う。

自由とは、ありのままの私とはなんだったんだろう。そんなことをいつも、シシィは考えさせてくれる。

『エリザベート』は、2000年の東宝版初演から15年目だという。一新されたキャストは、発表された途端、ミュージカルファン宝塚ファンその他多数が騒然としたほどのスターが揃っている。

昨夜のタイトルロールは、宝塚版オリジナルキャスト(1996年雪組公演)であり、もはや伝説のプリンセス女優 花總まり。トート役には2010年同役の美貌と歌唱力で話題をさらった城田優(以上、ポスター左)。また、狂言回しのルキーニ役 尾上松也、皇帝フランツ役 田代万里生と、気になるひとすべてにお会いできた気分。皇太后ゾフィー役 剣幸の凛とした歌唱と、ダークホースだった皇太子ルドルフ役 京本大我の存在感も忘れられない。ここまでルドルフまわりが気になったのも、少年と青年のあわいのはかない声をもった彼のおかげかもしれない。

それにしても、である。花總まりの堂々たるローブデコルテ姿の横で不敵に微笑む城田優のトートは完璧すぎて、彼だけディメンション(次元)が違った。完全な「美」であり「空間支配」だった。絵になる、というか「絵」だった。

しばらくこの物語に憑りつかれてしまいそうである。