去る11月、シアトリカル・ライブ『The Black Prince』を体験した。

衣裳をまとった声優たちの熱演を、大迫力の生演奏や特殊効果とともに楽しむ新感覚読劇だが、今回の舞台は中世イングランド。主人公はエドワード黒太子(鈴村健一)とその弟ジョン(諏訪部順一)で、歴史マンガ脳が大いに刺激された。十字軍、百年戦争にジャンヌ・ダルクと、羅列するだけでときめきが止まらない中世史だが、なかでも有名なのが薔薇戦争だろう。

薔薇戦争とは、前述のジョン(ランカスター公)と末弟エドマンド(ヨーク公)の子孫による、イングランド王座をかけた内乱である。ランカスターは赤薔薇、ヨークは白薔薇を旗印に戦い、名高い女王エリザベス1世の祖父の即位で終結するまでに30年の時を要した。女王の時代にはシェイクスピアの史劇『ヘンリー6世』『リチャード3世』として大ヒットした。

21世紀のリチャードを探して

今回ご紹介したいのは、このシェイクスピア劇を原案にした菅野文のダーク・ファンタジー『薔薇王の葬列』だ。

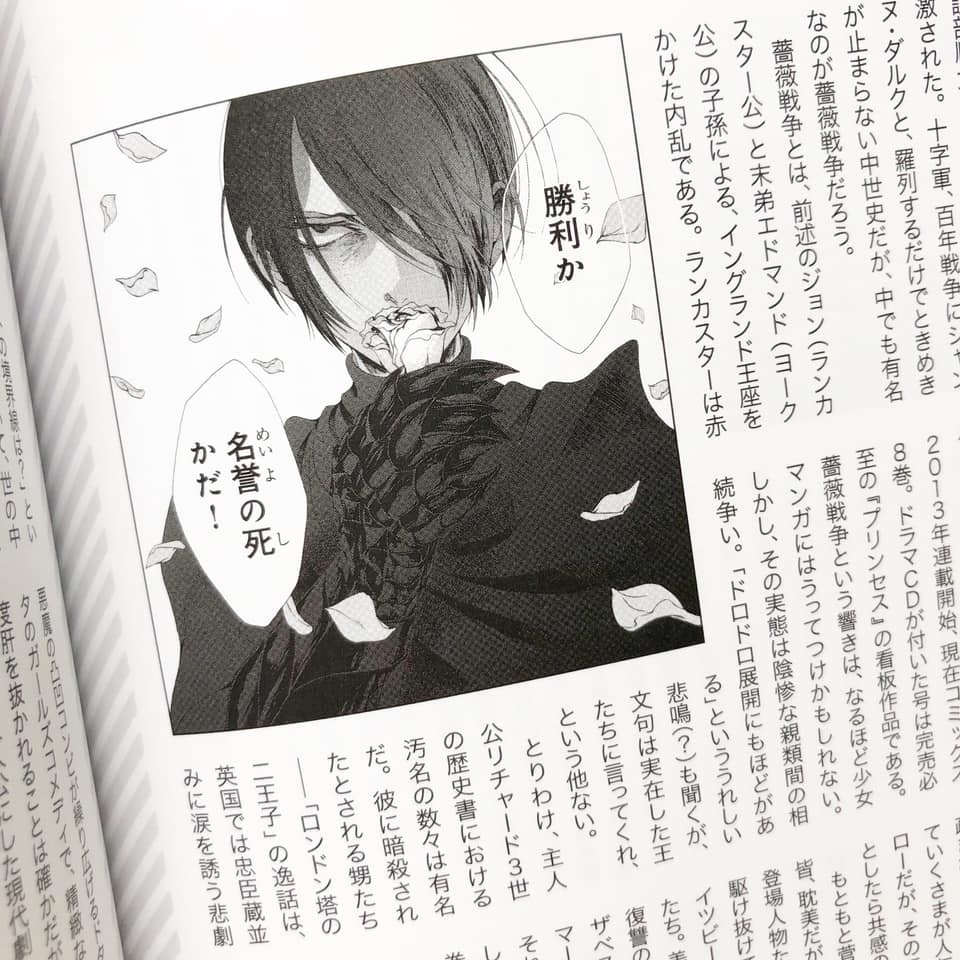

2013年連載開始、現在コミックス8巻。ドラマCDが付いた号は完売必至の『プリンセス』の看板作品である。薔薇戦争という響きは、なるほど少女マンガにはうってつけかもしれない。しかし、その実態は陰惨な親類間の相続争い。「ドロドロ展開にもほどがある」といううれしい悲鳴(?)も聞くが、文句は実在した王たちに言ってくれ、というほかない。

とりわけ、主人公リチャード3世の歴史書における汚名の数々は有名だ。彼に暗殺されたとされる甥たち――「ロンドン塔の二王子」の逸話は、英国では忠臣蔵並みに涙を誘う悲劇としておなじみ。アニメ『黒執事II』でも幽霊事件のモチーフになったりしていたから、ご記憶の方もおられるだろう。

そんななか、菅野が編み出した奇策は、リチャード3世を両性具有として描くこと。

その上、敵であるランカスターの王ヘンリー6世と禁断の恋に落ちるロミジュリ展開に。これにはやられたと思った。もともとリチャード3世は母に疎まれ、善と悪の葛藤に揺れ、悪に堕ちていくさまが人気のピカレスク・ヒーローだが、その元凶が「愛の喪失」だったとしたら、共感の度合いがまるで違う。

菅野の描くキャラクターはみな耽美だが生気に満ちており、鮮やかに作中を駆け抜けていく。リチャードの腹心ケイツビーやキングメイカーとなる策士たち。美丈夫の兄王エドワード4世と、復讐のためその王妃に成り上がるエリザベス。女将軍のようなヘンリーの妃マーガレットや、その息子エドワード。それぞれの青春を描いた第一部が完結し、10年後の第二部が開幕した最新8巻では、幼いころからリチャードを愛してきたアンの変貌ぶりも衝撃的だった。甥たちの無邪気さも切ない。

リチャードを愛するひとはたくさんいるのに、どうしてこんなにもすれ違ってしまうのだろう。読み進めるうち、みんながいとしくてたまらなくなる。

歴史マンガの魅力は、その運命を知っているはずの登場人物に「死なないで」と願ってしまったり、好きすぎて聖地巡礼するうちに新しい世界の扉が開いたり、「あの事件の裏にはこんな真実が」「こんな心理的要因が」という新解釈が無限に生まれたりすることだと思う。かつて『オトメン(乙男)』で一世を風靡した菅野だが、当時から新選組ものなどにおいて、独特の解釈と疾走感で歴史を描く、歴史愛を感じる作家だった。

「真理は時の娘(真理は時間がたてば明らかになる)」――かつて作家ジョセフィン・テイのミステリーがそうであったように、『薔薇王の葬列』が21世紀の新たなリチャード3世像の一助となることを、願ってやまない。

(Febri Vol.46, 一迅社, 2018)